「エネルギー安全保障」という言葉をよく聞くようになりましたが、どういうことなのでしょうか。エネルギーはそんなに危機的状況なのでしょうか。

日本はエネルギーの多くを輸入に依存しており、その影響が懸念されています。安定的にエネルギーを確保・供給する「エネルギー安全保障」が問題となっているのです。

資源の乏しい日本では、エネルギーの多くを海外からの輸入に頼っています。そのため、世界情勢の影響を受けやすく、エネルギー価格高騰や供給制約の懸念が強まり、エネルギー安全保障をどう守るかが喫緊の課題となっているのです。

エネルギー安全保障とは

私たちの身の回りにあるさまざまなものが、電気やガス、ガソリンなどのエネルギーによって動いています。これらのエネルギーのもととなるのが、石油・石炭・天然ガスといった化石燃料や再生可能エネルギーなどの「一次エネルギー」で、この一次エネルギーを原料につくられた電気やガスなどを「二次エネルギー」といいます。

こうしたエネルギーを妥当な価格で安定的に確保・供給することを「エネルギー安全保障」といいます。

- ●一次エネルギー

- 石油、天然ガス、石炭、新、水力、原子力、風力、湖力、 地熱、太陽光、牛業など

- ●二次エネルギー

- 電力、都市ガス、LPガス、ガソリン、灯油、軽油など

問題はエネルギー自給率の低さ

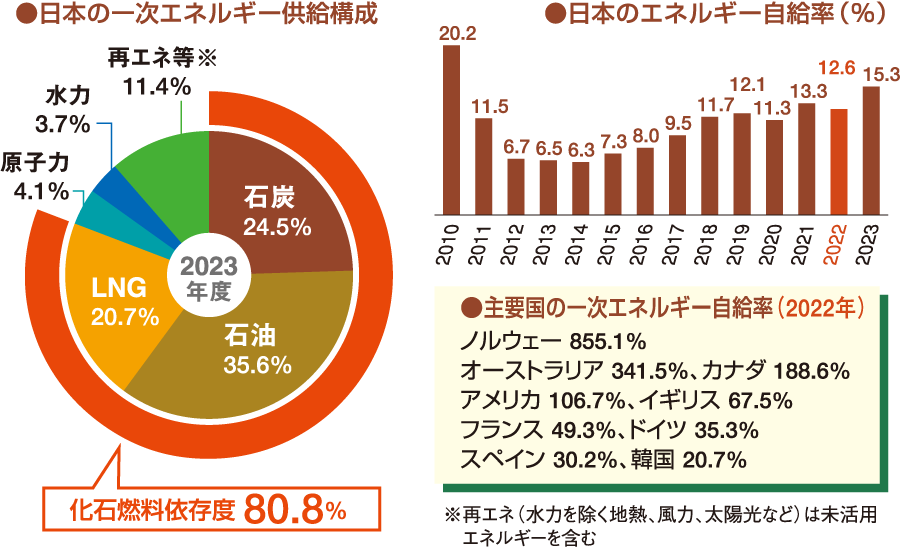

私たちの生活や経済活動に欠かせないエネルギーですが、2022年度の日本のエネルギー自給率は12.6%、2023年度は15.3%と、世界各国と比べても低い割合です。自給率が低いのは、日本が資源の乏しい国だからです。利用しているエネルギーのうち、化石エネルギー依存度(一次エネルギー供給に占める化石エネルギーの割合)は約8割と非常に高く、日本はその化石エネルギーのほとんどを海外からの輸入に頼らざるを得ないために、化石エネルギーの安定供給の確保が日本にとって大きな課題なのです。

懸念される国際情勢の影響

エネルギーの多くを海外からの輸入に依存していると国際情勢の影響を受けやすく、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエル・パレスチナ情勢の悪化、パナマ運河や紅海など海上輸送の重要な地点での紛争や災害の発生といった、さまざまな要因でエネルギーを十分に確保できなくなる恐れがあります。

また、燃料価格の高騰に円安が追い打ちをかけ、化石燃料の輸入金額が大きく増えて、貿易赤字にもつながっています。さらに、インド、東南アジアなどの新興国で経済発展にともないエネルギー需要が増加し続けており、将来的なエネルギー価格の上昇に影響する可能性もあります。

エネルギー安全保のために

必要なエネルギーを安全に、安く、また安定して入手できるようにするには、エネルギー自給率を上げていくことが必要ですが、自給率を上げるのは簡単なことではありません。コストの問題のほかに、地球温暖化対策として脱炭素に向け環境にやさしいエネルギーを選択する必要もあります。

再生可能エネルギーの導入は拡大し続けていますが、 化石燃料への過度な依存から脱却し、エネルギー危機にも耐え得るエネルギ一需給構造への転換を進めていくために、エネルギー安全保障に重点を置いた政策の再構築を進めることが強く求められているのです。

出典/資源エネルギー庁

広報紙「MiRaI」Vol.88 2025 秋号 より転載