原子力発電所の再稼働が大きな話題になっていますが、そのための新規制基準とはどんな基準なのでしょうか?

従来の規制基準を強化するとともに、さらに重大事故対策やテロ対策などを新たに加えた基準です。

東日本大震災後、運転を停止していた原子力発電所の再稼働問題が注目されています。再稼働をするためには、2013年7月に施行された新規制基準に適合しているか原子力規制委員会の審査を受ける必要があります。この新規制基準は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえて策定されました。

さまざまな事象に対応するための厳しい基準

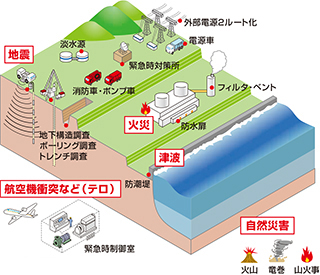

新規制基準では、自然災害が多い日本の特徴を踏まえ、対策をすべき自然現象として地震、津波の想定を引き上げるとともに、火山・竜巻・森林火災などに範囲が拡大されています。また、今まで事業者の自主的な取り組みとされてきた重大事故(シビアアクシデント)対策が義務付けられたのも特徴です。さらに、以前は既設の原子力発電所に対してさかのぼって新基準を適用する法的仕組みがありませんでしたが、この点も改善されこれまで以上に厳しい基準となっています。

新規制基準のポイント

シビアアクシデントを未然に防ぐための「設計基準」を強化したことと、シビアアクシデントが発生した場合でも事態を抑制し、大量の放射性物質の放出を防ぐための対策を新たに盛り込んだことが、新規制基準のポイントです。

シビアアクシデント対策

「緊急時対策所」の設置

フィルタ付きベント設備の設置(加圧水型軽水炉は5年間の猶予)

原子炉を冷やすための電源車や注水車の配備

外部電源の多重化、非常用ディーゼル発電機などの追加

自然災害等への新たな対策としては…

津波対策

これまでの最大を上回るレベルの津波を「基準津波」として防潮堤や防水扉を設置

津波防護施設などは原子炉格納容器と同じ最も高いレベルの耐震設計に

地震対策

活断層を40万年前までさかのぼって調査(従来は12~13万年前まで)

活断層上には重要施設を設置しない

火災対策

燃えにくい電気ケーブルへの交換

テロ対策

「緊急時制御室」の設置(5年間の猶予)

再稼働に向けた動き

現在、多くの原子力発電所が再稼働に向けて原子力規制委員会の審査を受けているところですが、関西電力の高浜3号機・4号機、四国電力の伊方3号機は審査を終了しており、審査に適合した九州電力の川内原子力1号機・2号機のうち、1号機はすでに再稼働が開始されています。

一方、伊方原子力発電所は審査に適合したものの再稼働反対の運動が起きており、同じく高浜原子力発電所は再稼働の差し止めを求めた仮処分申請を福井地裁が認めるなど、今後の動向が注目されます。

広報紙「MiRaI」Vol.48 2015 秋号 より転載